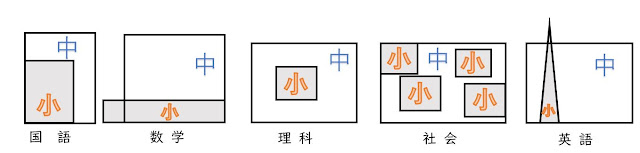

授業で使用した図〜小、中の各科目の関係性〜

小学校の授業で使用した図です。 最初に見せたときは「???」の反応だった小6生たちですが、 説明をすると「おーっ!」と納得してくれました。 この図は、「小学生の勉強」と「中学生の勉強」の関係性を表したものです。 グレーの部分が小学校、白い部分が中学校です。 例えば、数学。小学校で勉強する内容は中学生の内容と比べると、少なく見えます。でも、中学での数学の内容は、小学校の算数の上に成り立っています。算数が土台となって、その上に中学の数学があるので、もし、小学校の算数の勉強をせずに、中学へ入学してしまったとしたら、いくら頑張っても上に積み上げていくことができません。どちらにしても、小学校の勉強からのやり直しが必要です。 では、社会はどうでしょう? 社会については小6から「覚え方がわからない。」 「どうやって勉強したらいいかわからない。」などとの声をよく聞きます。中には、今から勉強してもどうせ忘れるから中学に入ってから頑張る、と考えている人もいると思います。確かに数学とは違っては積み重ねの教科というわけではないので、いつでもやり直しがききそうですが。。。 しかし、社会科は小学校で勉強した内容が、そのまま活かされる教科です。中学で学ぶはずの白い部分を、小学校時代に埋めていってもいいのです。 小学校での理解度が高いほど、中学で新たに覚えることは少なくて済むのだから、 極端な話をすると、中学で勉強する内容をすべて先取りして学んでしまうことも可能です。 というわけで、今週から小6の中学先取り【プレテスト対策】がスタート。 秋休み中の計画をしっかり立て、試験対策のプロセスを学ぶことが今回の最大の目標です。普段、忙しく過ごしている人も、そうではない人も、自分なりの時間の使い方を考えてほしいな、と思います。 ※英語について 現段階では、小学校の外国語の授業が、中学以降の英語学習の役に立つのかどうかはわかりません。 ただ、英語のゲームやアクティビティを通じて英語が好きになり、その後の学習に大きな影響を与える可能性がある。 ということで、図としては小学校の学習が中学校を突き抜けた形になっています。 にほんブログ村